吃魚是個好主意,魚類富含DHA這種脂質,而DHA是構成腦袋以及視網膜的重要成分

亦有科學家觀察到了魚類攝取量的降低造成抑鬱症風險的提高,

只是近年來由於海洋資源的大量開採,已經造成了漁資源面臨崩盤的困境

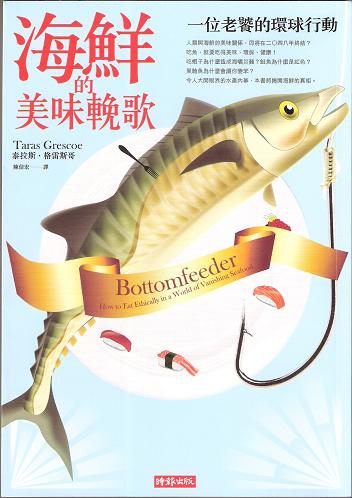

這本《海鮮的美味輓歌》英文書名叫做:Bottomfeeder

意思就是奉勸人類要做個"底食生物"

甚麼叫做"底食生物"?

生態學裡邊有個叫做"生態金字塔"的模型

他是用來表示生物量以及能量的一個概念

越底層的生物量及能量越多,越上層的越少,如同一個金字塔般

當人們食用金字塔較頂層的生物時,亦即整個生態系需要花較多的能量來供給。

而且生物代謝會消耗能量,因此每經過一個營養級,能總量就減少一次。

因此,若能攝取較低階的生物,食物鏈越短,消耗於營養級之間的能量就越少,縮短食物鏈,就能供養較多的人口。

底食生物,便是這個意思。

不過並非食用食物鏈較低層級的海鮮對於生態就一定比較好;

比如說像海參是十分低層級的動物,但因數量不多,中國餐館的需求量大,價格高昂,亦被過度捕撈。

過度捕撈就會嚴重影響該物種的永續,同時也減少了企鵝、鸕鶿以及一些魚類的食物來源。

這本書的作者是一位愛好海鮮的老饕

他走訪世界各地,為了瞭解目前全球海鮮以及海洋生態的現況:

透過紐約的烤鮟鱇,追蹤到了被底拖網刮爛的大西洋海床;

透過華人於新年時的大魚大肉,知道了炸藥與氰化物這種破壞珊瑚礁的捕魚方式;

透過日本築地市場這個全球最大的魚貨市場上競標著一年比一年小隻的黑鮪魚,顯示了全球漁業資源衰退的嚴重;

在世界各地造成這種景象的力量,就是人類的口腹之慾,許多深具破壞力的產業皆由此而生。

有學者推估,照目前這種海洋資源捕撈的方式,到了2048年,人類將會無魚可食,到時的海洋可能只剩下滿滿的水母,以及少數的魚種

若是無魚可食,對這位海鮮愛好者是非常難受的。

既然海洋過度的漁撈,那改用養殖呢?

鑑於全球海鮮需求量的提升,水產養殖也扶搖直上,現今的海鮮消耗大約有將近一半是養殖出來的

養殖業原先的期望是透過人為的方式,讓海洋生態得以喘息,但實際上,部分的養殖業卻是在掏空海洋資源

因為過度密集的養殖,導致水媒疾病的肆虐以及河流毒化,最後導致原生魚種的消失;

又或者是為了開闢養殖池而大規模的破壞海岸棲地;

同時,養殖逃脫的魚群亦會干擾原本的生態環境。

並非所有的養殖漁業都對環境有害,但那些追求低成本養殖出大量魚群的業者很容易造成這局面

工業上,規模的擴大是種進步的象徵

但在漁業方面是,倒有不少小而美的例子

2001年,一項針對挪威捕魚產業的研究發現

該國的一萬三千艘小型漁船雖然漁獲量還不到三百艘大型工業漁船的一半,但小船的漁貨價值卻比較高

主要是因為小船捕撈的都是一般人願意多花一點錢吃的魚,而大船的漁獲主要都用於製作魚飼料和燃料油

此外,小型漁船所帶來的工作機會也高於大船,對於海洋資源也較不容易過度掠奪

目前的捕魚工具已經十分的先進:底拖網、延繩釣、巾著網、聲納、都卜勒雷達等等

面對海洋資源可能在30年後大崩盤,更有效率的捕魚工具或許不再是必要的了,而是要從物種滅絕的邊緣即時回頭

在這種情況下,有什麼辦法可以緩和甚至是挽回的呢?作者提出了幾個方法:

1.禁止公海的底拖網作業

2.強制貨船在海上更換壓艙水

3.混貨魚類應妥善運用

4.訂定國際公約並提升執行的力道

5.漁撈限制由獨立的委員會藉由可靠的科學證據來管理

6.食安機關必須有足夠的資源監督海鮮,並且有權禁止違規的商品販售

7.國際金融機構斷絕在第三世界的不良的養殖業者金源

8.加強海鮮商品的產銷履歷

最後一般社會大眾能做甚麼呢?就是慎選海鮮的來源以及種類(可參考海鮮指南)

套句一位印地安老酋長曾說過的話:『這個世界不但是我們從祖先手上繼承而來,也是向後代子孫借來的。』

延伸閱讀:

Dan Barber: How I fell in love with a fish

留言列表

留言列表

Art

Art